AM:武汉大学孙志军/张军杰/西南大学许志刚开发了一种联合治疗策略,促进细胞焦亡引发抗肿瘤免疫反应

2022-12-25 网络 网络 发表于上海

免疫检查点阻断(ICB)疗法对恶性肿瘤治疗成效显著。

免疫检查点阻断(ICB)疗法对恶性肿瘤治疗成效显著。然而,肿瘤免疫原性不足和免疫抑制肿瘤微环境被认为是ICB临床应用的两个主要障碍。

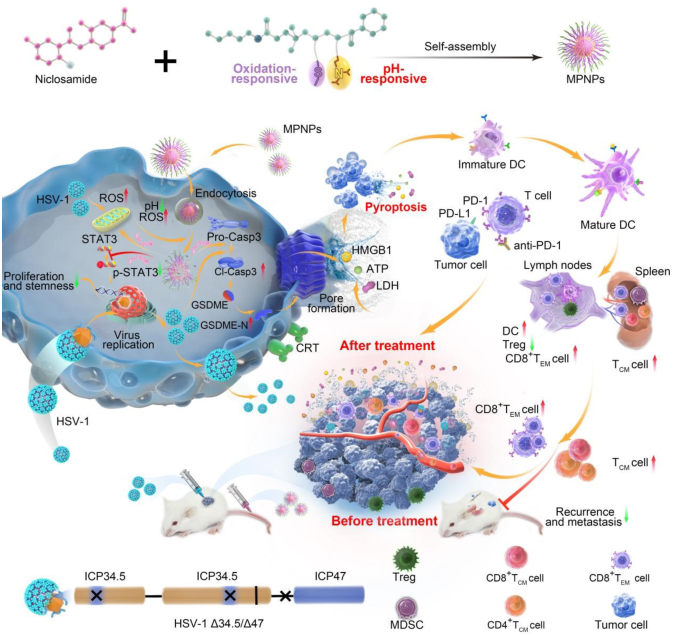

2022年12月22日,武汉大学孙志军、张军杰和西南大学许志刚共同通讯在Advanced Materials 在线发表题为“Dual-Responsive STAT3 Inhibitor Nanoprodrug Combined with Oncolytic Virus Elicits Synergistic Antitumor Immune Responses by Igniting Pyroptosis”的研究论文,该研究报告了一种联合治疗策略,将肿瘤微环境活性氧(ROS)/pH双响应的信号转导因子和转录激活因子3(STAT3)抑制剂纳米前药纳米颗粒(MPNPs)与溶瘤单纯疱疹病毒1(HSV-1)的病毒疗法相结合,协同促进细胞焦亡以增强免疫治疗。

MPNPs表现出一定程度的肿瘤积累,降低肿瘤细胞干性,增强了抗肿瘤免疫应答。此外,同时应用溶瘤病毒赋予MPNPs更高的肿瘤渗透能力和gasdermin E介导的显著焦亡,从而重塑肿瘤微环境,将“冷”肿瘤转化为“热”肿瘤。这种“免疫燃烧”策略成功地激活了强T细胞依赖性抗肿瘤反应,增强了临床前“冷”小鼠三阴性乳腺癌和同系口腔癌模型中对局部复发和肺转移的ICB作用。总得来说,该工作为溶瘤病毒与纳米药物的癌症免疫治疗相结合带来了新机遇。

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言