ISME J:“肠道菌群—肠—脑”互作调控对寒冷环境的适应机制

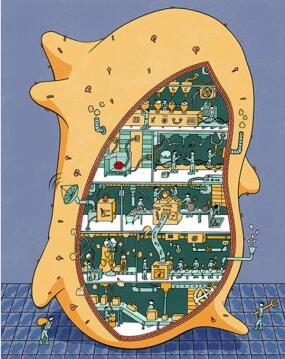

冬季的严寒和食物短缺对于温带地区非冬眠哺乳动物的生存是极大的挑战。恒温动物维持高而恒定的体温需要付出很高的代价。褐色脂肪组织(brown adipose tissue, BAT)产热(非颤抖性产热)是一种高效迅速的产热方式,受交感神经支配,在小型哺乳动物(包括冬眠动物)的体温调节中发挥关键作用。当动物受到寒冷等信号刺激时,支配BAT的交感神经末梢释放去甲肾上腺素,去甲肾上腺素通过作用于BAT细胞膜

细胞 - 肠道菌群,肠,脑,互作调控,寒冷环境,适应机制 - 2019-09-04

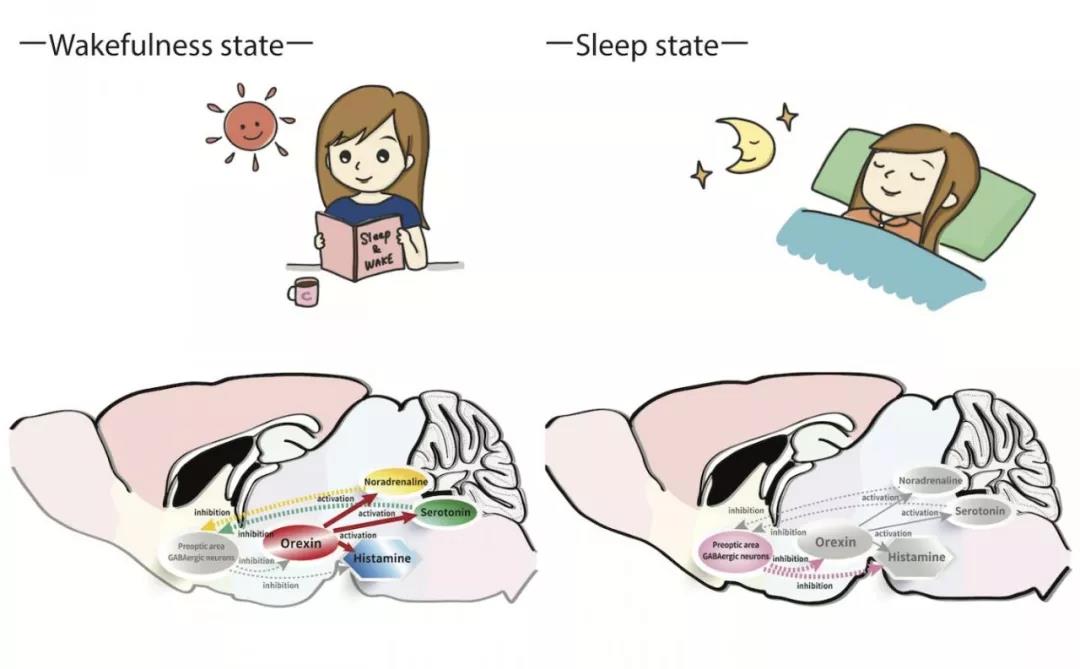

窥视大脑睡眠与清醒之间互作

睡眠是一个自主过程,并非总是在我们直接、自愿的控制之下。醒着或睡着,我们通常归属于两个生物调节基本过程:睡眠稳定(sleep homeostasis),即睡眠压力(sleep pressure);另一个过程被称为昼夜节律(circadian rhythm),更广泛的说法也叫生物钟(body clock)。这两个过程协调一致,才能促进夜间良好的稳定睡眠。

生物通 - 失眠,昼夜节律,觉醒调节,觉醒神经元 - 2018-07-26

Sci Rep:脂肪来源干细胞和膀胱癌细胞之前的互作研究

组织工程学方法为根治性切除术后的尿流改道提供了可以选择的策略。癌症复发可能的起因仍旧是基于干细胞癌症治疗的主要忧虑。干细胞分泌的可溶性调控因子能够诱导组织的重塑效应,但是同时也可能促进癌细胞的生长和转移。最近,有研究人员观察到了脂肪来源的干细胞(ASCs)与膀胱癌细胞共培养之后,其分泌的IL-6和IL-8的浓度有增加的现象。另外,GM-GSF、MCP-1和RANTES的浓度也被提高。ASCs分泌的

MedSci原创 - 膀胱癌,干细胞,互作 - 2018-10-22

Nature:科学家发现引发囊性纤维化的关键蛋白互作机制

近日,一项刊登在国际著名杂志Nature上的研究论文中,来自斯克里普斯研究所(TSRI)的研究人员通过研究发现,引发多种囊性纤维化的突变蛋白可以和错误的“细胞邻居”发生频繁的交流,而错误的“细胞邻居”并不具有正常的功能而且会发生过早降解。通过有效移除这两者之间的“交流”,研究者就可以部分恢复突变蛋白的正常功能,相关研究或为后期开发新型疗法来治疗囊性纤维化提供帮助。 研究者John R. Yate

生物谷 - 转化医学 - 2015-12-08

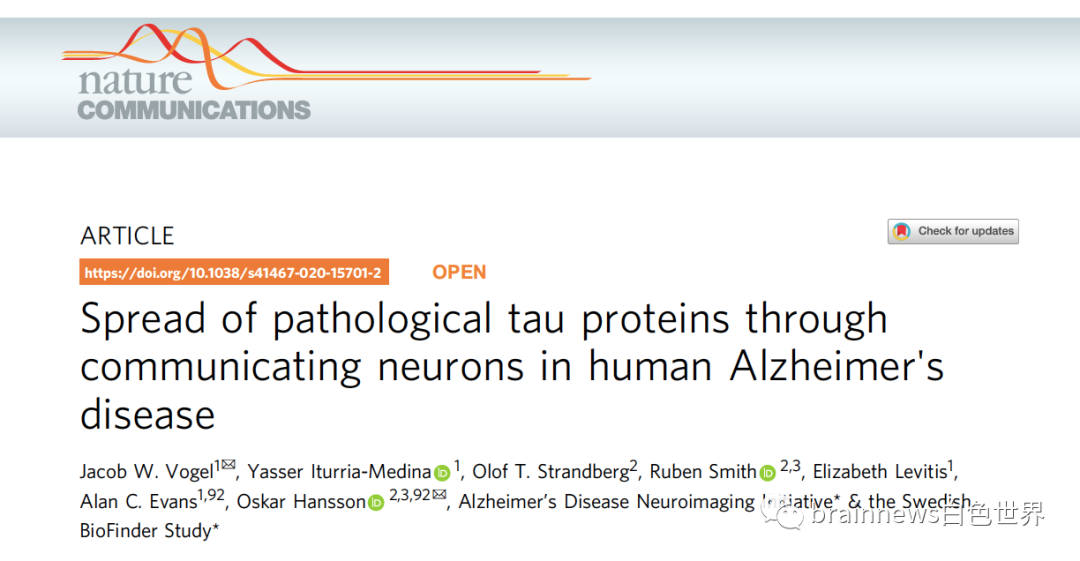

Nat Commun:解析人脑中tau蛋白的传播模式以及和Aβ斑块互作关系

tau纤维缠结在正常情况下主要集中在内侧颞叶,而一旦其蔓延到周围新皮质区域就会引起认知损害,这一蔓延过程在动物模型中被认为是由Aβ斑块的存在引发或加快的。

brainnew神内神外 - 人脑中tau蛋白,Aβ斑块互作关系 - 2023-02-09

JAHA:心梗后的炎症、自噬与细胞凋亡间的互作研究

既往有证据表明缺血性心脏中的炎症、自噬和细胞凋亡水平均较高。自噬和凋亡均是细胞的生理性过程,两者的平衡可能对细胞的生存和心脏的功能有较大的影响。本研究研究了炎症和心肌细胞自噬和凋亡在缺血过程中的相互作用。本研究对小鼠进行了左冠脉的结扎,发现炎症和自噬的信号分子在术后的一周内水平最高,随后逐渐下降。另一方面,细胞凋亡的信号则是在术后2周达到高峰,并一直保持到术后4周。为了进一步探究其中机制,研究者对

MedSci原创 - 心血管,心梗,自噬,炎症,凋亡 - 2018-04-22

PNAS:贺永等人类大脑功能互作组的生理基础机制研究新进展

来自北京师范大学认知神经科学与学习重点实验室,美国NIH药物滥用研究所的两个研究组合作,完成了题为“Coupling of functional connectivity and regional cerebral blood flow reveals a physiological basis for network hubs of the human brain”的文章,指出无论是静息休息状态

生物通 - 神经,精神 - 2013-02-17

Allergy:过敏性鼻炎中CD23的表达建立T-B细胞互作

B细胞亚群和T-B细胞互作对过敏性鼻炎的贡献以及过敏原免疫治疗(AIT)的机制仍旧了解甚少。最近,有研究人员在AR患者中探究了循环B细胞特征、潜在机制和与AIT临床响应相关性。

MedSci原创 - T细胞,B细胞,过敏性鼻炎 - 2020-04-17

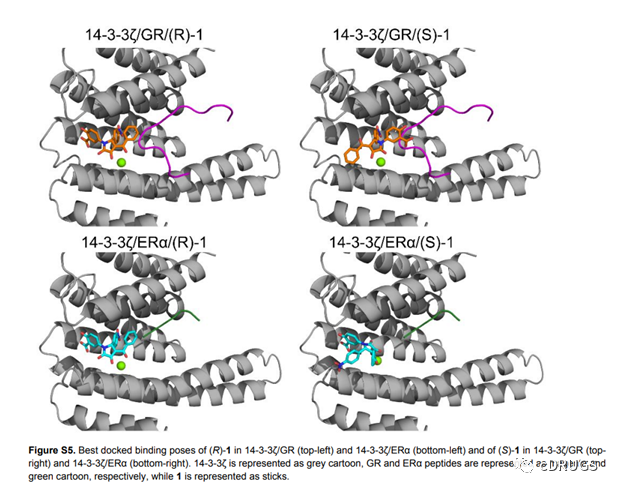

JMC:靶向一个蛋白互作的选择性分子胶的理性设计

分子胶,也称作蛋白-蛋白相互作用(PPI)稳定剂,是在两个蛋白质之间的界面上相互作用以诱导或增强其PPI亲和力的化合物。

精准药物 - 14-3-3蛋白,蛋白-蛋白相互作用,分子优化和改造 - 2022-12-15

JMC:靶向一个蛋白互作的选择性分子胶的理性设计

分子胶,也称作蛋白-蛋白相互作用(PPI)稳定剂,是在两个蛋白质之间的界面上相互作用以诱导或增强其PPI亲和力的化合物。

精准药物 - 14-3-3蛋白,蛋白-蛋白相互作用,分子优化和改造 - 2022-12-15

Cancer Cell | 匹兹堡大学杨达组首次报道与MYC互作的促癌lncRNA

近日,匹兹堡大学杨达课题组在Cancer Cell杂志上发表了题为lncRNA Epigenetic landscape analysis identifies EPIC1 as an oncogenic lncRNA that interacts with MYC and promotes cell-cycle progression in cancer 的研究论文。该研究系统地揭示了20种癌症

BioArt - 匹兹堡大学,杨达组,首次,MYC,促癌lncRNA - 2018-04-18

Blood:血小板糖蛋白VI通过与癌细胞Galectin-3互作促进转移

越来越多的证据表明,血小板在结肠癌和乳腺癌转移中起主要作用,但其潜在的分子机制仍不清楚。糖蛋白VI(GPVI)是一种胶原蛋白和纤维蛋白的血小板特异性受体,可通过免疫受体酪氨酸基础的激活模体(ITAM)信号触发血小板激活,进而调控多种功能,包括血小板黏附、聚集和促凝活性。GPVI被认为是一种安全的抗血栓靶点,因为它的抑制作用在动脉血栓形成模型中具有保护作用,且对止血作用很小。在本研究中,研究人员发现

MedSci原创 - 血小板,GPVI,Galectin-3,转移,结肠癌 - 2020-02-11

科学家成功绘制出人类癌细胞的全局基因互作网络!

癌症是一种异质性疾病(heterogeneous disease),而且不同的癌症亚型之间也有着不同的遗传根源,因此多种类型的癌症往往会依赖于多种途径得以发展,而且其对抗癌制剂的反应也并不相同,目前对于研究人员最大的挑战就是如何精确地定义癌症利用的多种途径,以及寻找癌症易感性来帮助开发新

生物谷 - 癌细胞,基因,急性髓性白血病,ras,突变,基因编辑 - 2017-02-04

Blood:嗜酸性粒细胞-血小板互作促进动脉粥样硬化和血栓的形成

临床观察发现嗜酸性粒细胞活化的标志物在动脉粥样硬化和血栓形成中升高,因此推测提嗜酸性粒细胞在心血管疾病中具有一定作用。但嗜酸性粒细胞对动脉粥样硬化斑块形成和动脉血栓形成的作用仍不明确。Marx等人在这些背景下,来研究嗜酸性粒细胞是如何通过与血小板的相互作用被招募和激活的。研究人员为嗜酸性粒细胞-血小板相互作用在动脉粥样硬化和血栓形成中的重要作用提供了证据,证明了嗜酸性粒细胞参与内皮细胞上von W

MedSci原创 - 嗜酸性粒细胞,血小板,动脉粥样硬化,血栓形成 - 2019-09-04

Nature:纳米孔测序技术的发明人再发明单分子互作测序

然而,高通量的蛋白质分析仍然困难重重,现在亟需高质量低成本的蛋白分析技术。为此,遗传学界的大牛George M. Church领导哈佛医学院的团队,开发了一种单分子互作测序(SMI-seq)技术。该技术能够实现单分子水平上的并行分析,获得大量蛋白质的互作图谱。这一成果发表在近期的Nature杂志上,文章的通讯作者是

MedSci原创 - 纳米孔,单分子 - 2014-10-04

为您找到相关结果约500个