我国将在今年内推出“抗生素耐药芯片”

中国工程院院士、药物研究专家杨胜利做客由广州市科信局、广东科学中心等主办的“珠江科学大讲堂”,分析“转化医学”的现状与未来发展方向。

人民网 - 抗生素耐药芯片,基因芯片,转化医学 - 2012-10-09

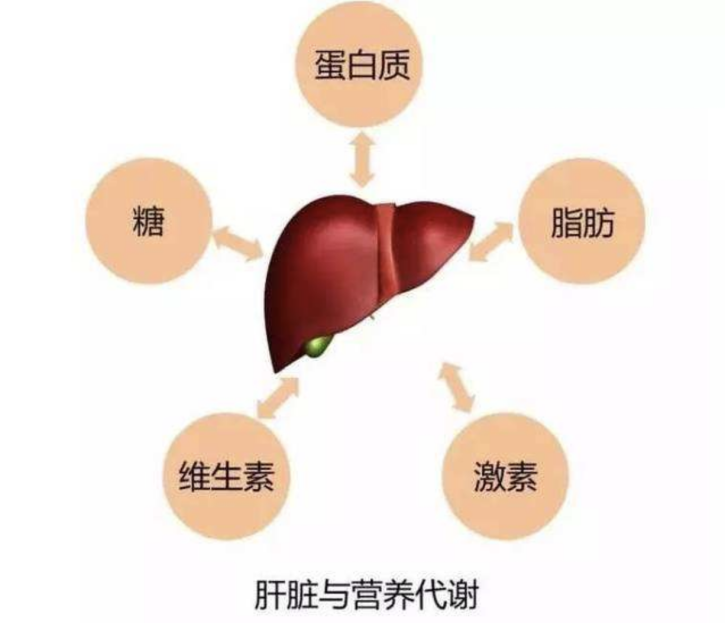

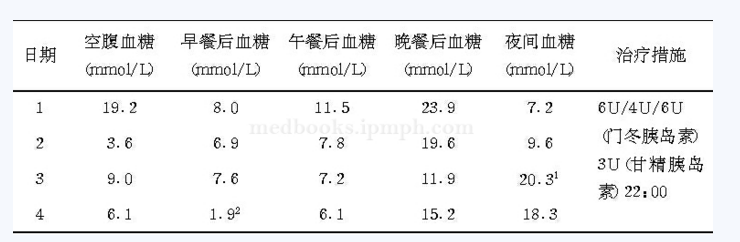

超全整理!血液生化检查项目及临床意义

生化全套检查是对身体进行一次全面的检查和对身体情况的一种了解,有时也可以检查出来潜伏的疾病,如乙肝病毒携带者就需要定期的检查,如肝功能检查,防止病情突然发作,及时进行治疗。

检验星空 - 血脂,肾功能,空腹血糖 - 2022-09-08

间质性肺病的机械通气

这项研究表明,如果辅助通气对管理 IPF 患者有任何益处,那么无论使用容量控制还是压力控制通气,都应采用低潮气量、低 PEEP 水平和快速呼吸频率的呼吸模式。

呼吸机从入门到精通 - 间质性肺病,机械通气 - 2024-02-22

李荣宽:慢加急性肝衰竭临床评分及分型系统的演变进程

本文通过分析ACLF评分及分型的发展过程,研究各个评分及分型之间的差异及适用情形,探讨各评分及分型标准联合使用的可能性,以期帮助临床医生更好地制订治疗方案。

临床肝胆病杂志 - 慢加急性肝衰竭 - 2023-11-16

直击武汉医废处置:医废全程不落地,1150℃焚烧确保无害

3月6日,生态环境部通报,截至3月3日,武汉市医疗废物处置能力从疫情前50吨/天提高到了261.7吨/天。

湖北日报 - 武汉,医疗废物,焚烧 - 2020-03-10

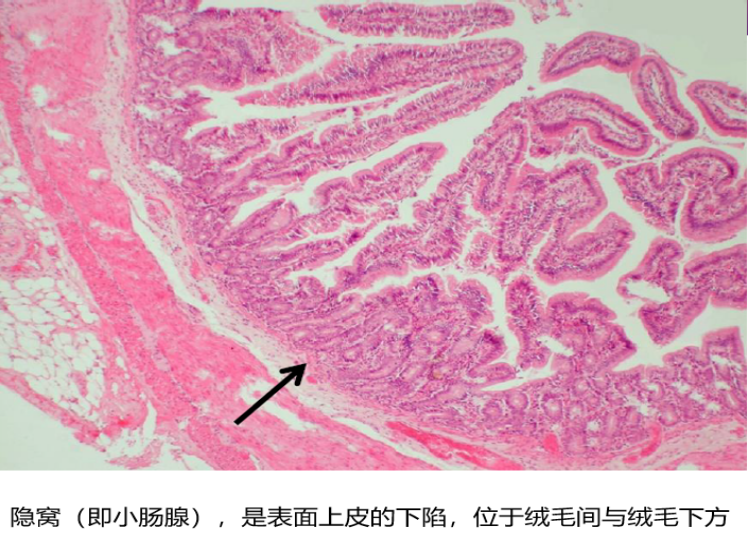

IBD与慢性肠炎、孤立性直肠溃疡的病理鉴别

病理诊断常常被认为是疾病诊断的“金标准”,但在IBD的诊断中,病理明确诊断却非易事。

消化界 - 组织结构的改变,上皮的改变,炎细胞 - 2022-11-26

一例严重血管内溶血引发的大思考

总结本病例的临床表现、辅助检查和实验室检查,以期提高临床工作中对该菌的充分认识,帮助临床早期诊断,及时有效治疗,挽救的生命。

“检验医学”公众号 - 血管内溶血 - 2022-10-31

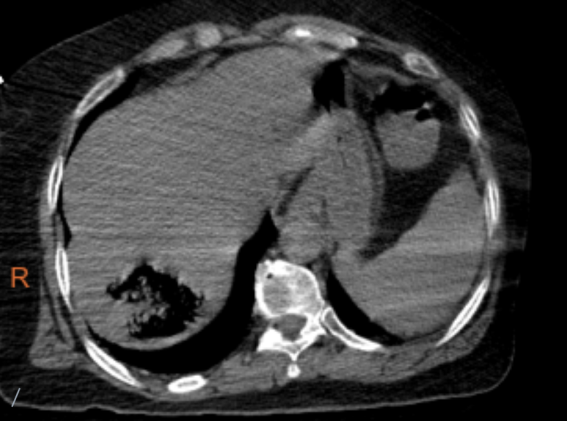

肿瘤合并肝损伤患者血小板减少症管理中国专家共识(2022版)

血小板减少症和肝损伤是肿瘤患者常见且严重的临床问题。肿瘤合并肝损伤患者血小板减少症(thrombocytopenia in cancer patients with liver injury, TCL

肿瘤防治研究 - 血小板减少症,肿瘤合并肝损伤 - 2023-04-08

NEJM:新型降脂药物bempedoic acid安全有效的降低LDL胆固醇水平

美国约有1300万动脉粥样硬化心血管疾病(ASCVD)患者,即便使用最大耐受剂量的脂质修饰疗法(包括对他汀类药物不耐受的人群),仍然有较高水平的LDL-C,

网络 - 降脂 - 2019-03-18

NAT CHEM BIOL:科学家发现新的细菌通讯“语言”

发光杆菌显微镜图像。标为红色的细胞产生聚集因子 自然界中,细菌并不独居,而是和其它细菌形成群体生活。它们通过化学过程相互沟通,不仅能感应到其它细菌群体的存在,甚至彼此能建立合作网络。慕尼黑大学的研究人员对一种以前未知的细菌通信方式首次做出了解释,研究结果对医药研究有积极的推动。 慕尼黑大学的微生物学家黑尔曼(Ralf Heermann)博士和法兰克福歌德大学波德(Helge Bode)教授

bio360 - 细菌,细菌信号,抗菌药物,LuxR蛋白独体,N-酰基高丝氨酸内酯 - 2013-07-22

为您找到相关结果约500个