ADV FUNCT MATER:T1、T2-双模式核磁成像与载药体系

由于诊疗一体的需求,将两种不同模式的核磁成像造影剂(顺磁性钆螯合物T1-加权造影剂和超顺磁性氧化铁T2-加权造影剂)以及载药系统结合到一种复合功能材料的平台上,可能会有效地提高疾病诊断的准确性,因此其研究受到越来越多的关注

MaterialsViews - 双模式,核磁成像,载药体系 - 2017-05-28

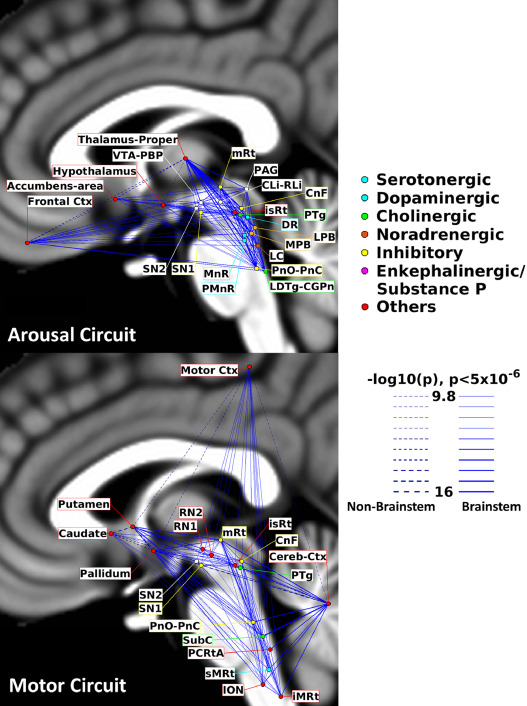

NeuroImage:7T静息态功能磁共振成像研究觉醒和运动脑干核的功能连接体

18个觉醒和运动脑干核的功能连接体与大脑的其他部分可能会提供更好的了解觉醒、睡眠和伴随的人类健康和疾病的运动功能。

MedSci原创 - 静息态功能磁共振成像,功能连接体 - 2022-01-14

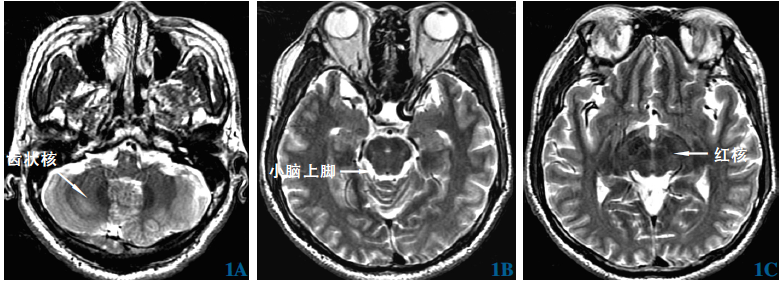

弥散张量成像追踪齿状-红核-丘脑束在脑深部电刺激治疗帕金森病震颤症状的应用

本研究纳入7例伴震颤症状的原发性帕金森病病例资料,通过弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI),分析电极触点到齿状-红核-丘脑束的空间距离,以及与震颤症状改善的关系,期望能实现精准定位和个体

中国微侵袭神经外科杂志 - 帕金森病震颤 - 2019-05-18

Neurology:帕金森患者中缰核和杏仁核功能失调

奖赏回路的关键节点之间连通性的障碍可能是经典帕金森病态模式的主要因素,该研究对帕金森患者的分类及治疗提供新的思路

MedSci原创 - 帕金森,奖赏回路,患者分类 - 2017-05-12

Small:双酶-核壳结构的纳米粒子在ATP-H2O2原位顺序检测及成像中的应用

复杂生物样品中的多种指示性分子和生物标记物的检测在疾病诊断和临床治疗中具有十分重要的作用。然而,目前常用的分步检测往往需要重复采样和样品预处理,采样的误差会导致检测结果的准确性低,样品预处理耗时费力。因此,构建背景低,无光漂白效应的新型检测方法,实现同一复杂生物样品中多种待测样品无干扰的原位顺序检测是十分必要的。化学发光是物质在化学反应过程中,释放的能量被某物质分子吸收并跃迁至激发态,由激发态返回

MaterialsViews - 原位检测,纳米粒子,ATP-H2O2 - 2017-05-31

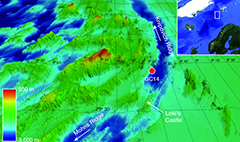

北大西洋深海古菌:从原核到真核的桥梁

科学家们普遍认为,20亿年前,单细胞结构简单的原核生物产生了结构更加复杂精细的真核生物。最终,这些真核生物不断发展,形成了今天丰富的生物种类,比如真菌,植物,还有我们这样的动物。然而,从原核到真核,这个转变的具体细节仍然无法得知。如今,科学家们在《Nature》刊文,宣布在北大西洋海底发现了一种新的古生菌Lokiarchaeota,被认为是在原核生物中与真核生物亲缘最近的生物。这个复杂

生物谷 - 原核生物,真核生物 - 2015-05-18

Nat Medicine:结合光声成像和超声成像的新型成像技术快速定位肿瘤病灶

近日,来自南加利福尼亚大学(USC)和华盛顿大学的科学家开发出了一种新型的医疗成像技术,这种新型技术可以更清楚地给医生呈现出机体获得内脏图像信息。这种成像技术结合两种现有的成像形式-光声成像和超声成像,将这两种技术结成成为新型技术后,研究者就可以获得高对比度和高分辨率的图像,这将帮助医生更快速地辨别和定位肿瘤所在。

生物谷 - 光声成像,超声成像,新型成像技术,肿瘤病灶 - 2012-08-15

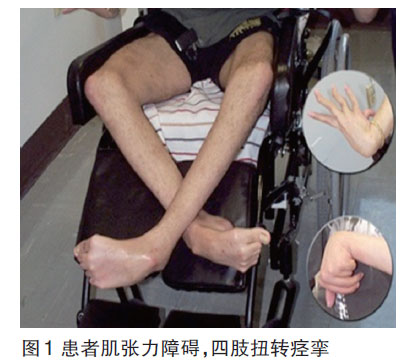

理清肝豆状核变性诊治思路

肝豆状核变性,又称威尔逊(Wilson)病,是一种遗传代谢障碍性疾病,是由于基因突变导致铜代谢障碍,铜在肝、中枢神经系统、角膜等多种组织器官过量沉积,引起组织器官损伤。

中国医学论坛报 - 肝豆状核变性 - 2011-08-08

福岛核处理水排放口海底挖掘基本完工,人类将“核”去何从?

2011年3月11日,日本东北部海域发生强烈地震并触发海啸,福岛第一核电站发生核泄漏,为控制反应堆温度,东京电力公司注入大量用于冷却的水,100万吨含辐射的污水就这么产生了。

MedSci原创 - 核泄漏,核废水 - 2022-07-18

经典 | 肝豆状核变性的诊断

肝豆状核变性是少见的由于ATP7B基因突变所致的一种铜代谢异常的常染色体隐性遗传病。最初由Wilson 等于1912 年作了较全面描述,亦称Wilson 病。1921 年正式命名为肝豆状核变性。

ANDs - 肝豆状核变性,K-F环 - 2023-02-05

J Virol:中科院在人巨细胞病毒核衣壳出核研究方面获进展

中国科学院武汉病毒研究所在人巨细胞病毒核衣壳出核研究方面取得新进展,研究发现宿主细胞蛋白WDR5通过辅助形成出核复合体,在人巨细胞病毒核衣壳出核过程中具有重要作用。

新华社 - 巨细胞病毒,出核 - 2018-03-03

Genes & Development:上海生科院揭示细胞核亚结构小体调控mRNA核滞留机制

国际学术期刊Genes & Development 于3月15日发表了中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所陈玲玲研究组的最新研究成果Protein arginine methyltransferase CARM1 attenuates the paraspeckle-mediated nuclear retention of mRNAs containing I

上海生命科学研究院 - 细胞核,mRNA - 2015-04-07

红细胞成熟脱核机制的研究

面对解决血液来源匮乏的问题,开发新的血源已经成为当前医疗中的迫切需要,其中一种重要的手段就是体外产生 功能性的红细胞,而脱核是关键的一步.虽然目前的研究表明已经可以在体外条件下产生成熟的脱核红细胞,但是诱导分化的效率相对比较低.不仅如此,我们对红 细胞脱核机制研究的并不是很清楚.本文对于目前研究比较成熟的三种脱核理论,包括细胞凋亡学说、不对称分裂学说、膜泡运输理论,以及脱核过程中

生物化学与生物物理学进展 - 红细胞,体外诱导,成熟分化,脱核 - 2014-01-03

为您找到相关结果约500个