精神障碍患者麻醉知情同意的临床伦理分析

2023-09-13 协和医学杂志 协和医学杂志 发表于加利福尼亚

知情同意作为伦理学概念,目前已被纳入法律条文并在医疗机构的日常实践中得到体现。在临床工作中,知情同意要求患者在不受胁迫和利诱的环境中,在充分知情和理解的基础上作出适当决策。

知情同意作为伦理学概念,目前已被纳入法律条文并在医疗机构的日常实践中得到体现。在临床工作中,知情同意要求患者在不受胁迫和利诱的环境中,在充分知情和理解的基础上作出适当决策。精神障碍患者理解能力存在缺陷,但知情同意能力的缺陷不代表此类群体失去知情同意权,其与正常人享有的权利无异。《精神卫生法》中多条法规明确了医务人员的告知义务以及患者和家属的知情同意权。目前麻醉作为临床诊疗中的常规技术,具有固有的、区别于外科手术的危险性,故操作前需征得患者及家属的知情同意。但因涉及更加抽象、专业的概念,患者及家属可能需要更高的认知状态。而在精神障碍患者群体中,存在多种因素制约其享有麻醉知情同意权。

1 精神障碍患者麻醉知情同意相关概念的界定

“知情同意”具有双层含义,一是个人对医疗干预的自主授权;二是在进行诊断、治疗前获得患者在法律或制度上的有效同意[1]。其中的“同意”意味着决策,而患者的同意能力取决于决策本身,如决策的复杂性、风险及患者的诊疗条件[2]。若仅完成字面上的同意,而患者未充分理解其内容,这种情况下的同意并非真正的知情同意。精神障碍患者常被认为是无行为能力或无认知能力,这是一个普遍的误区。

精神障碍是指“由各种原因引起的感知、情感和思维等精神活动的紊乱或异常,导致患者明显的心理痛苦或社会适应等功能损害”[3]。精神障碍患者因所患疾病不同、病情严重程度不同,其认知能力也存在差异。

自知力是人对自我精神状态的认识能力,是区别是否具有精神病性症状的标志[4]。自知力包括临床自知力和认知自知力,临床自知力是指患者承认自己患病并有寻求治疗的需求,与认知自知力相比,其被认为是肤浅的;认知自知力是指使自己远离错误信念的能力,以及利用他人的外部反馈对自己的解释作出正确评估的能力[5],与临床自知力不同,因其不仅涉及对精神疾病的判断,还包括对思维过程和推理方式的认识[6]。

认知自知力具有评估患者自身思维过程局限性的能力,使患有精神疾病的患者能够认识到其信仰和思维方式是错误的[5]。患者是否具有自知力及自知力恢复程度是判断其病情轻重和好转程度的重要指标,当患者具有完全自知力时,便拥有充分的知情同意能力;而当患者存在不同程度的自知力缺失时,其知情同意能力也相应减弱。自知力与行为能力最大的区别在于自知力具有自我反思和自我确定两大要素,当患者能够进行自我反思时,便能够作出深思熟虑的决策。

外科手术前医生需告知患者及家属手术方式及风险等相关内容,并征得其明确同意。早期业内人士认为患者同意手术也就默认同意麻醉,因此无需单独签署麻醉知情同意书。但随着麻醉学的发展,人们逐渐发现麻醉是不同于外科手术的治疗领域,需与患者及家属单独签署知情同意书。在麻醉的不同阶段,即使受过高等教育的患者,也难以理解麻醉学科的一些专业概念[7]。

此外,麻醉有其特有的风险,如国外麻醉风险的发生率为0.1%~0.2%[8]。国内患者术中麻醉知晓率仅为0.06%[9],其是指患者在全麻过程中存在意识和明确记忆,术后能准确回忆全麻过程中所经历的事情[10]。术中知晓可能给患者带来严重的心理创伤,包括焦虑、惊恐障碍,甚至更为严重的创伤后应激障碍[11-12],这些有别于手术风险。因此,麻醉知情同意是麻醉学的独特领域,需与手术知情同意相区分。

2 伦理思辨:患者自知力、生命健康权与麻醉知情同意权的冲突

精神障碍患者由于疾病原因导致某些能力缺失,但患者仍具有行使权利的需求。麻醉科医生需在患者知情同意权与自知力、生命健康权之间权衡,保护患者的自主权及生命健康权。

2.1 患者自知力与麻醉知情同意权的冲突

严重精神障碍患者缺乏自知力,其知情同意权由法定代理人行使,因符合自然法不曾受质疑。而轻度精神障碍患者并非完全丧失自知力,在某些情况下也可以参与到关乎其生命健康的决策中,因此如何实现其知情同意权成为一大难题。

《精神卫生法》明确规定了代理知情同意权的主体是监护人,避免了由于亲属过多而导致责任主体不明确的情况,但是法律规定无法涵盖一切临床可能性,在实践中需具体情况具体分析,不能对所有精神障碍患者均实施监护人代理同意。

而代理知情同意权之所以能够获得极高的法律认可,是因为监护人在代理患者作出任何决策时,道德风险与之并存,其行为需为患者负责,而这种行为的背后可认为是基于对患者同情的道德关怀,在这种人类原始道德本能的加持下,监护人的代理被认为是出于有利于患者的角度。

即使这样,在中国传统文化背景下,以监护人为主导的决策依旧占据上风,削弱了精神障碍患者的知情同意权,忽视了患者本身在具有决策和判断能力前提下作出符合其自身最大利益的决定。

麻醉科医生的工作性质决定其与患者的接触时间相较于主管医生而言少很多,因此在短时间的接触中评估患者的知情同意能力需要更高的专业水准。当前精神疾病高发、症状表现隐匿是麻醉科医生在临床工作中面临的巨大挑战,当麻醉科医生得知患者患有精神障碍疾病时,可能会以固有思维代入,忽视患者的知情同意权而直接让监护人代理行使。

此外,当患者决定手术时,其很少依靠手术信息确定是否接受麻醉,而更多是依据麻醉科医生提供的信息在不同麻醉方案之间作出决定,有了手术的代理知情同意后,麻醉的代理知情同意也变得顺理成章。这种做法在法理和伦理上是得不到辩护的,轻度精神障碍患者虽缺失一定的自知力,但并非完全无自知力,麻醉科医生应告知与其自知力相匹配的信息,以供患者作出决定,当患者不能理解或不能作出决定时再采取代理知情同意。

《奥地利普通民法典》明确规定了医疗决定不允许代理的原则:就医疗行为而言,只要患者具有认知和判断能力,就应由其本人作出知情同意[13],这在很大程度上保护了轻度精神障碍患者的权利。除上述因素外,代理知情同意得不到辩护的另一个原因是患者被迫面对未知的风险。

研究表明,情绪障碍与性格内向有关[14],性格内向、懦弱的患者在面对重大麻醉风险时会选择拒绝,而监护人无需承担此风险所带来的心理压力,权衡风险收益比后,患者将被勇敢化,此种行为违背人的脆弱性原则[15],因此这种代理同意不被认同。法律虽赋予监护人代理知情同意的权利,但在临床工作中,麻醉科医生应纠正固有偏见,平等对待精神障碍患者,充分告知其相关信息,认真考虑其意见,在确认患者拥有自知力的基础上充分保障其知情同意权。

2.2 患者生命健康权与麻醉知情同意权的冲突

在麻醉并发症方面,全身麻醉并发症的发生风险在数量及危害程度上均高于局部麻醉及椎管内麻醉。面对精神障碍患者,考虑到术中配合及麻醉安全性问题,麻醉方式的选择尤为关键,而决策的前提是充分知情。与手术相比,患者可能需要更高的认知力去理解麻醉相关抽象概念及风险。

在西方国家,代表精神障碍群体作决定时,“最佳利益标准”被认为是最合理、最客观、最公平的准则[16]。但遗憾的是,“最佳”一词概念模糊不清导致对于最佳利益的判断存在争议。因此,在权衡患者生命健康权与麻醉知情同意权方面,如何保障患者在最小风险的基础上获得最大收益是麻醉科医生需认真思考的难题。

此外,研究表明焦虑是等待手术患者最常出现的心理反应之一,在高风险手术中其发生率甚至高达80%[17]。术前焦虑通常叠加在现有焦虑症之上[18],而精神障碍患者在围术期更易遭受焦虑之苦[19],这也意味着告知患者麻醉风险可能加重其精神障碍症状,但在患者不知情或不同意的情况下采取麻醉操作在道德上是不可接受的。因此,二者的权衡应考虑两个问题,一个问题是知情同意过程本身是否会对患者造成直接伤害,另一个问题是知情同意过程所带来的负面情绪是否会导致较差的麻醉效果。

如果麻醉风险的披露可能对患者造成直接伤害,则可证明麻醉科医生对患者隐瞒有关诊断或治疗信息是合理的,此时患者生命健康权占据主导位置;如果麻醉风险的披露带来的不良后果风险很低,将不能成为麻醉科医生放弃知情同意的理由。

总之,在医患共同决策模式下,不能忽视精神障碍患者的知情同意权,应尽一切努力让轻症精神障碍患者参与知情同意过程,提供信息的深度和广度取决于患者的偏好、需求以及目前精神状态下理解信息的能力。知情同意是患者与医生共同分担责任的过程,应确保患者充分理解和正确使用相关信息进行决策。

3 真实获取精神障碍患者麻醉知情同意权的优化路径

麻醉科医生在评估精神障碍患者理解能力、医患沟通、术前访视时间方面仍存在较多缺陷,建议通过以下建议和策略优化麻醉知情同意路径。

3.1 请精神科医生共同会诊

临床医学属于一级学科,其下属各二级学科间差异甚大,由麻醉科医生独立判断精神障碍患者的疾病状态不可行,因此建议麻醉术前访视时由麻醉科医生和精神科医生共同完成。若精神科医生判断患者具备知情同意能力,麻醉科医生可对患者和监护人行告知义务,并取得其明确同意;若精神科医生判断患者不具备知情同意能力,麻醉科医生则向监护人行告知义务即可,并取得其明确同意。

国家卫生健康委员会官方数据显示,截至2021年底,全国登记在册的重性精神障碍患者为660万[20],而这仅仅是重性精神障碍患者;另一项全国精神疾病流行病学调查数据显示,我国精神障碍疾病终生患病率为16.6%[21]。

庞大的患者群体应配备充足的医护队伍,但是目前我国精神科执业注册医生仅5万多人[20]。精神科医生人力资源匮乏且分布不均导致精神障碍患者的很多权益无法得到保障,因此建议有条件的医疗机构可请精神科医生共同会诊,而无条件的医疗机构可采用知情同意能力评价工具。

3.2 应用知情同意能力评价工具

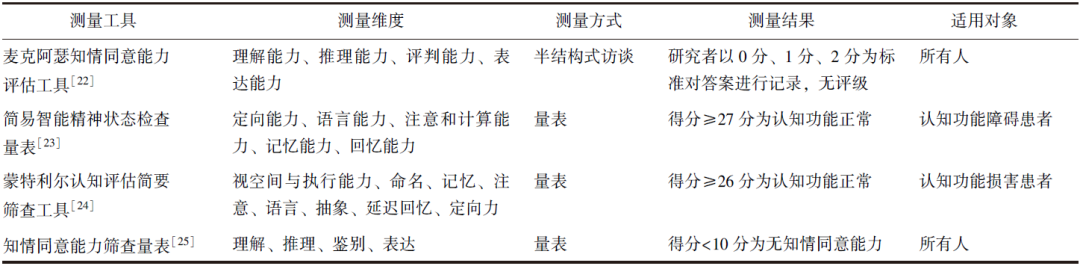

目前临床工作中已出现许多知情同意能力评价工具,如麦克阿瑟知情同意能力评估工具[22]、简易智能精神状态检查量表[23]、蒙特利尔认知评估简要筛查工具[24]、知情同意能力筛查量表[25]等均可对患者的知情同意能力进行评估,麻醉科医生可根据临床具体情况采用适当的评价工具(表1)。

表1 知情同意能力评价工具

以麦克阿瑟知情同意能力评估工具为例,其是一个半结构式的他评工具,用于指导医生和患者通过披露与知情同意相关信息的过程,评估患者根据信息作出决定的能力[22]。

在正式访谈前,医生根据患者症状、诊断和治疗需求,选择需询问的相关信息,并将信息记录在评估工具的适当部分,以决定访谈的结构和顺序。

访谈时,首先告知患者疾病的性质,然后告知其治疗方案、疗效和风险以及替代治疗方案,以患者表达治疗选择并解释选择如何作出而结束。在此过程中,嵌入了医生提出的问题,医生评估患者对所披露信息的理解、欣赏和推理能力,以量化分值的形式进行评分,4个维度共42分,总分越高表明患者的知情同意能力越高。若其中1个维度严重缺失,则患者的知情同意能力亦严重缺失。

3.3 改进麻醉科医生术前访视

麻醉科医生与患者接触较少,交流时间普遍较短,这也与我国麻醉科医生数量不足、工作繁重等因素相关。面对特殊患者,麻醉科医生所需的沟通时间更长,主治医生应提前告知麻醉科医生,或签署手术知情同意书时麻醉科医生与精神科医生应同时在场,避免患者多次被告知。

此外,精神障碍患者难以理解麻醉专业术语,而研究表明借助图片等方式可加深患者理解[26]。在局部麻醉过程中,精神障碍患者有时难以理解体位配合,如“侧卧位,低头弓腰抱膝”,此时借助视频宣教是一种有效的手段[27]。最为关键的是,麻醉科医生应重视知情同意,不仅仅是签署麻醉知情同意书,更应重视知情同意过程,应充分尊重精神障碍患者的知情同意权。

对于精神障碍患者,麻醉方式及风险的告知是一个复杂的过程,只有把患者的知情同意做细、做实、做全,患者的权益才能得到充分保障。

4 小结

知情同意被视为尊重患者自主权的表达,而在医疗实践中,精神障碍患者的自主权受到较大限制,知情同意过程往往被忽视,其权利多被监护人代为行使。面对越来越高发的精神障碍疾病,麻醉科医生在未来的工作中不可避免将会接触到精神障碍患者,如何作到真正的知情同意不仅考验医生个人的职业素养,也体现社会对于精神障碍患者这类群体权利的保障。

精神障碍患者的权利保障问题既是重大公共精神健康问题,也是复杂的社会治理问题,仅从麻醉知情同意权角度不足以解决此难题,唯有社会从各角度、各方面、各层次共同参与,才能更好地保障和落实精神障碍患者的权利。

参考文献

[1]汤姆·比彻姆,詹姆士·邱卓思.生命医学伦理原则(第5版)[M].李伦,等译.北京:北京大学出版社,2014,8:78.

[2]陈化.知情同意的伦理阐释与法制建构[M].北京:人民出版社,2019:123.

[3]陈圆方,李小萍.精神障碍患者知情同意权的研究[J].中国医学伦理学,2016,29:690-693.

[4]孙东东.自知力缺损精神障碍患者知情同意权的法学理论与实务[J].中国心理卫生杂志,2013,27:569-570.

[5]Van Camp LSC,Sabbe BGC,Oldenburg JFE. Cognitive insight: A systematic review [J]. Clin Psychol Rev,2017,55:12-24.

[6]Jørgensen R,Licht RW,Lysaker PH,et al. Effects on cognitive and clinical insight with the use of Guided Self-Determination in outpatients with schizophrenia: A randomized open trial [J]. Eur Psychiatry,2015,30:655-663.

[7]Potgieter HE. Authenticity of informed consent in anaes-thesia: ethical reflection on the dilemma of informed consent in anaesthesia[D].Stellenbosch: Stellenbosch University,2020:87.

[8]Bombardieri AM,Mathur S,Soares A,et al. Intraoperative Awareness With Recall: A Descriptive,Survey-Based,Cohort Study[J]. Anesth Analg,2019,129:1291-1297.

[9]赵冰晓,艾艳秋,金峰,等.择期全麻手术患者术中知晓影响因素分析[J].临床麻醉学杂志,2016,32:547-549.

[10]李丽君,刘政,王学军.术中知晓的研究进展[J].中华麻醉学杂志,2021,41:122-124.

[11]Rimbert S,Riff P,Gayraud N,et al. Median Nerve Stimulation Based BCI: A New Approach to Detect Intraoperative Awareness During General Anesthesia[J]. Front Neurosci,2019,13:622.

[12]Tasbihgou SR,Vogels MF,Absalom AR. Accidental awareness during general anaesthesia-a narrative review[J]. Anaesthesia,2018,73:112-122.

[13]周友军,杨垠红,译.奥地利普通民法典[M].北京:清华大学出版社,2013:44.

[14]吴宝铮.青少年情绪障碍患者性格特征及社会心理学影响[J].中国公共卫生管理,2017,33:557-559.

[15]罗光强.精神分裂症临床干预过程中知情同意问题的伦理研究[D].长沙:中南大学,2010:101.

[16]Choudry S.Best Interests in the MGA2005: What Can Health Care Law Learn from Family Law?[J]. Health Care Anal,2008,16:240-251.

[17]Zemła AJ,Nowicka-Sauer K,Jarmoszewicz K,et al. Measures of preoperative anxiety[J]. Anaesthesiol Intensive Ther,2019,51:64-69.

[18]Zaleski KL,Waisel DB. Withholding information from an anxiety-prone patient?[J]. AMA J Ethics,2015,17:209-214.

[19]Burkle CM,Pasternak JJ,Armstrong MH,et al. Patient perspectives on informed consent for anaesthesia and surgery: American attitudes[J]. Acta Anaesthesiol Scand,2013,57:342-349.

[20]国家卫生健康委员会. 国家卫生健康委员会2022年6月17日新闻发布会文字实录[EB/OL].(2022-06-17)[2022-08-02]. http://www.nhc.gov.cn/xcs/s3574/202206/ffb0385b3c0949ee84b7cdcc86a78fca.shtml.

[21]Huang Y,Wang Y,Wang H,et al. Prevalence of mental disorders in China: a cross-pal epidemiological study[J]. Lancet Psychiatry,2019,6:211-224.

[22]Grisso T,Appelbaum PS,Hill-Fotouhi C. The MacCAT-T: a clinical tool to assess patients' capacities to make treatment decisions[J].Psychiatr Serv,1997,48:1415-1419.

[23]Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. “Mini-mental state”. A practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician[J]. J Psychiatr Res,1975,12:189-198.

[24]Nasreddine ZS, Phillips NA, Bédirian V, et al. The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment[J]. J Am Geriatr Soc,2005,53:695-699.

[25]Yu J, Li J, Huang X. The Beijing version of the Montreal Cognitive Assessment as a brief screening tool for mild cognitive impairment: a community-based study[J]. BMC Psychiatry,2012,12:156.

[26]Tait AR,Voepel-Lewis T,Zikmund-Fisher BJ,et al. The effect of format on parents' understanding of the risks and benefits of clinical research: a comparison between text,tables,and graphics[J]. J Health Commun,2010,15:487-501.

[27]胡文,喻是霖,张梅,等.麻醉知情同意面临的问题及优化策略[J].中国病案,2021,22:19-22.

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言