科室引进的主任还不如主治!职称能代表医生的真实水平吗?64.9%医生认为不能!超7成医护对职称不满意

2023-09-25 梅斯头条 MedSci原创 发表于上海

科室引进的主任还不如主治,你怎么看?

科室引进的主任还不如主治

怎么看待?

近期,宁夏一名二甲医院肾脏内科的医生向我们投了一份稿件,大致内容为:“科室从江苏某三甲引进了一名主任,学历是本科,50多岁,本以为能带领科室取得较大发展,但这半年来觉得他徒有虚名,架子很大,脾气也不好,做什么操作都慢腾腾的,手脚一点不利索,反应慢,论看病的能力,我觉得他还不如我们科室的小主治,现在大家都对他憋着一口怒气,希望他识趣点,如果再无法全面引导科室的业务发展,还望他尽早离开,把位置留给有能力的人……”

看到这则投稿,笔者有些疑惑,既然这名主任是医院从外地引进过来的人才,又有主任医师的高级职称,水平怎么会不如主治呢?难道外地来的主任就那么难以服众吗?

正好到了九月底,各大医院的医生们都在准备申报职称晋升的材料,我们就来讨论一下,职称到底能不能代表医生真实的水平。

中国目前的医生职称分为四个层级,从低到高依次为住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师。在各大论坛,我们经常可以看到这样的话题:找专家看病,是找主任医师好,还是找副主任医师好?主治医生的看病能力值得信赖吗?

微博知名健康博主、中华中医药学会血液内科副主任委员周其锋对这个问题有自己独特的看法,他表示:“个人觉得,多数情况下医生的临床诊疗水平与职称相符,但也要根据医生的年龄、专业、医院级别、学历学位、专业悟性、医患沟通能力等加以综合判断。通常情况下,对于内科专业的主任医师,年龄越大,临床诊疗经验越丰富,而外科专业的主任医师,如果超过了做手术的黄金年龄,反而不如某些副主任医师做得好,但也不能一概而论。当然,医生临床诊疗水平与职称不符的情况现实中也不少见,主要是因为之前的职称评审体系,对医生在科研、论文、著作、专利方面的权重高于对医生临床诊疗能力方面的权重,从而导致部分医生职称虽高,但临床诊疗水平不一定很高的情况。”

以笔者的看法,从江苏三甲医院引进的主任,按理来说水平应该不会差,为什么给人的感觉还不如主治,实在难以理解。

通常来说,国家级的副主任医师都要比地级市的主任医师临床诊疗水平高一些;对于同一所医院、同一个科室、同年资的医生,往往学历高的要比学历低的医生在科研和临床诊疗水平方面略强一点,引进了主任,给人的感觉却不如主治,背后的原因恐怕没有那么简单。

高职称医生如果固步自封

不如年轻医生也不奇怪

那么有没有一种可能,咱就是说,有些主任的临床水平真的不如年轻的主治医生呢?

不可否认,现在的职称和医生的看病能力并非十分密切。一些初级职称的硕士生、博士生,无论眼界和思维方法,都比一些主任医师、副主任医师更开阔,尤其是在一些基层医院,更是如此。

不得不说,我们某些高级职称的医生已经固步自封了,对于一些新科技、新技术、新进展,基本上选择视而不见,对一些新观点、新理论、新思维接受度相当差。这是因为他们的基础知识储备相对实在太少了,这是时代的局限。要知道,现代医学的新进展都需要有相当雄厚的基础知识储备,而知识的储备又需要更新换代,诸如物理学、生物化学、流体动力学、分子生物学等这些东西对于他们来说简直是知识黑洞。

而且,现在的新知识大都是用英文写的,这就让一些老主任犯了难。一篇指南,即使已经被翻译过来,上面也有很多英文缩写,几个大写字母就代表一种疾病或者是一个症状,整个指南通篇全都是这种情况,一个英语不好的本科生读起来都费劲,你让那些学历不怎么高的老主任们怎么读?怎么学?

尤其是疫情以来,抗疫一线的人员可以破格晋升职称,难道通过一次冲在前线的抗疫就能使医生的技术水平、诊疗水平和理论水平有肉眼可见的提高吗?

临床水平要靠长时间在临床上摸爬滚打练出来,而职称的晋升,不过就是为了事业单位体制内的管理,是和待遇挂钩的。以目前国内医生的晋升机制,是很难真实反应医生临床业务水平的。

如今,医院里医生职称的晋升,临床水平如何并不重要,最关键的要看你有没有课题、有没有论文、有没有学历、思想观念正不正确,当然,也要有一定的人际关系。就算你手术没做过几例,但是论文发表的够凶猛、会来事,项目到手一大堆,接人待物八面玲珑,那么晋升职称总不是问题。而那些醉心临床的医生,实在懒得去搞科研,实在懒得去争取项目,实在不屑发展人际关系,那么,即使你手上的活再漂亮,职称晋升也是很困难的。

知名急诊网红医生于莺就曾在微博上表示:“干了十几年还是主治,不和医院晋升机制玩了,我承认玩不过人家。”

所以,职称和临床能力有关系吗?当然有,但似乎也不是很大。

超七成医护人员对当前职称不满意

64.9%的医生认为职称不能代表真实的水平

目前,医院里有超多这种情况,40多岁了,手术做得好、对病人有责任心、医患沟通也不赖,临床能力一流,但晋升副高就是不如愿,可谓屡战屡败,被称为万年主治。

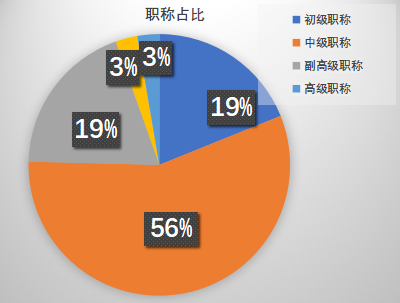

为了解医护人员晋升职称的真实状况和态度,一项纳入3253 名医护人员的调查出炉。其中初级职称 18.9%,中级职称 56.5%,副高级职称 19.2%,高级职称 2.7%,未定级 2.7%。

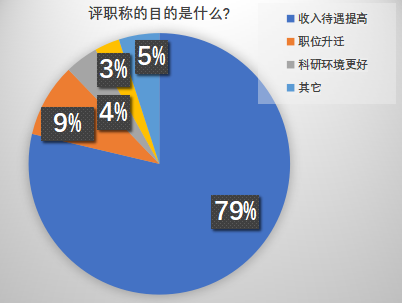

在问及“评职称的目的是什么?”时,78.6%的医护人员是想“有助于提高待遇”,9.1%的医护人员是为了“职位升迁”,真正出于科研兴趣或课题研究而想要晋升职称的占比却极低。

与此同时,超七成医务人员(75.7%)表示对自己当前的职称并不满意,期望可以进一步提升,仅18.2% 表示对当前职称满意。

在提及为什么不满意当前职称时,近三分之二的医护人员认为个人工作年限、承担临床责任与当前职称不匹配(65% vs 56.2%),对应职称偏低。有医生表示,自身已有十多年工龄,但由于没有课题、没有资源,无法晋升。还有医生表示,自身虽是中级职称,实际上却已承担副高所有相关临床、教学、科研等工作,但相关职称和待遇都没有得到落实。

那么,医生职称晋升的困难在哪里呢?

半数以上医生表示,所在医院科室每年仅有1 个晋升名额(60.8% ),仅极少数(5.8%)有 3 个名额。有医生称,自身受制于科室指标限制,副高职称一直在排队。

另外,临床医护评定职称面临的最大困境仍然以论文、科研指标为主。有44.5%医务人员表示无法按时完成论文指标,41.1%的人能勉强完成,仅有 14.4% 的人能够轻松完成。

在无法按时完成论文指标的原因中,临床工作太忙、没有时间是首因,占比为45.3%,找不到选题切入点占比为16.3%,不懂科研设计占比为15.8%,没有课题占比为13.7%,没有经费占比为5.3%。论文指标难以完成,又有职称晋升的压力,过半数医生(54%)表示自己所在院内论文造假现象非常普遍,只有极少部分人(1.6%)表示自己所在医院绝对没有论文造假行为。

那么职称到底能不能代表医生的临床水平呢?让大多数医生来亲自回答吧,在调查中,64.9%的医生认为职称等级不能够反映医生自身真实的水平,从这一数据我们应该就可以知道医生群体的一个普遍看法了。

撰文 | 阿拉斯加宝

编辑 | 阿拉斯加宝

本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。

在此留言

在基层,职称代表收入水平,与能力无关;科研、论文、专利

31